私とボクシング Vol.1

ほとんどのボクサーは、ラストファイトで引退を決意する、若しくは怪我等でリングを去らざるをえない事になるだろう。

しかし、私がボクサーとしての能力に限界を感じたのは、ラストファイトではない。

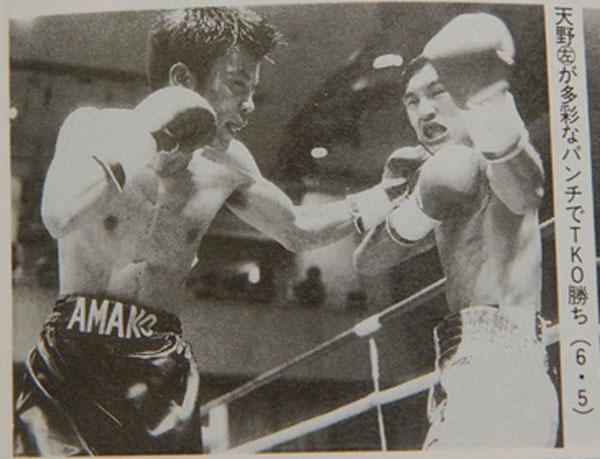

1998年、後に日本スーパーフェザー級チャンピオンになるキンジ天野とA級ボクサートーナメント フェザー級 1回戦で戦った試合だ。

日本ランキング入りをかけたランキングボクサーとの試合で、2連敗をしていた私にとって、ノーランカーであり、それまでバンタム級(53.5kg)・スーパーバンタム級(55.1kg)とフェザー級(57.1kg)より軽い階級を主戦場にしていた天野は、綺麗なうまいボクシングをするが、体の線は細く、正面から打ち合いを挑めばノックアウト出来るという確信があった。

1Rのゴングが鳴り、これまでであれば相手とグローブを合わせてから戦いに入っていったのだが、この試合だけはグローブを差し出す天野におかまいなしで大振りな右のパンチを振るった。

あの距離で当たる訳はない。

当てる気もなかった。

リングマナーを遵守するなどというきれいごとを美徳としていた甘い自分を断ち切る為に、そのパンチを出す事は、試合前から決めていた。

どんな汚い手をつかってでもこの試合に負ける訳にはいかないという、己への決意表明だったのだ。

1R、相手の距離感・スピード・うまく言葉にできない圧力、はやる気持ちを抑え様子を見た。

どうも噛み合ない。私より遠い距離からのジャブが伸びてくる。

A級トーナメント予選は6回戦で争われる。判定まで行っても6R18分間しかない。

2R、倒すことしか頭になかった私は、ペースをつかんでいる確信も持たずに我慢しきれずに打ちにでた。

1997年、メキシコにトレーニングに行き、それからはガードを高く上げ、ストレートを中心に戦うスタイルを身につけていたが、倒して連敗の鬱憤をはらしたい一心からこれまでのスタイルを崩し、ガードを下げフックを強振するようになっていた。

そして、それは3Rにおきた。

試合は中間距離での打ち合いになっていた。ぎりぎりの緊張感の中での一瞬の出来事だった。

気がつくとレフェリーが目の前で私に向かってカウントを数えていた。

頭ははっきりとしていて、自分がダウンしたという状況を理解していた。

冷静にゆっくりと立ち上がり、ファイティングポーズをとる。

天野は細かな回転のよいパンチを容赦なく浴びせてきた。

カウンターを合わせたい、しかし、宙を浮いたように脚に力が入らない。

反撃する力は残っていなかった。

しかし、レフェリーはロープにもたれ釘付けになる私をパンチの雨から救う事はせず、残酷な時間は過ぎた。

幸か不幸かゴングが鳴った。

1分間のインターバルでなんとか脚の踏ん張りがきくまで回復したが、攻めて出る力はなかった。

試合の趨勢を見極めていた天野は、無理に攻めてこなかった。

しかし、的確なパンチは私の顔面・ボディーを捕らえる。

ダウンのダメージからパンチに対する反応が鈍っていた私は、小さなダメージを積み重ねていった。

5R 鋭いパンチで私の左目の上が切れドクターチェックを受ける。

「まだできるよ」

私の生意気な物言いはドクターの、「お前が決めることじゃない」という言葉に一蹴された。

レフェリーとドクターの話に耳をそばだてると、傷は浅くないようだ。

試合は再開された。

ストップされるなら、その前に倒すしかない。

意を決し、全てを出し切るべくキレもなく回転も遅いパンチをひたすら出し、前に出た。

「勝ちたい 勝ちたい 勝ちたい・・・」

気持ちだけのパンチは、見切られ、

そのほとんどをきれいにブロックされた。

息が切れた私の手が止まった。

そのほんの一瞬の間隙をぬい、天野の左ボディーアッパーが見事にレバーにきまった。

きいた・・・

これはきいた・・・

高校生の頃、先輩のプロ選手とのスパーリングで、左アッパーをまともにレバーに食らいリングの上で悶絶した経験から、レバーブローがいかに危険なパンチか身に染み付いていた。それからは、人一倍ボディーへのパンチは警戒していたが、疲弊しきっていたこの時の私に天野のパンチを察知する余力は残っていなかった。

腹をかばうように体を丸め、脚が動かなくなった。

自分から手をつくことだけは死んでもしたくない。

追撃のパンチが飛んでくる。

右のパンチがクリーンヒットし、頭がはねあがったところで、レフェリーが私の敗北を宣言した。

これまでにも5つの敗戦は経験していたが、自分の中ではコンディション不調や納得のいかない判定で言い訳が出来ていた。

言い訳が出来ない敗戦を喫した時は、身を引く時だと決めていた。

しかし、この敗北は言い訳の余地など全く無い完敗だった。

間違いなく天野は強かった。

19歳でプロデビューしてから、自分がリングを去る事など頭をよぎった事すらなかったが、この時は「引退」の2文字が頭をよぎった。

いつもなら試合後1週間もするとジムワークを再開していたが、この試合の後はジムに行く気もおこらず悶々としていた。

このままではらちがあかぬと思い、鹿児島から東京までマウンテンバイクで帰ってくる旅に出た。

何の予定も決めず、テントの中で地図を眺めながら進む道を決めるという気侭な旅。

この先どうするかを重いペダルを漕ぎながら日々自問した。

「リングの上でなら死んでも本望」とまで思いつめて生きてきた私にとって、このままリングを去るという決断はなかなか下せずにいた。

熊本県の本渡という街でふらりと書店に入ると、発売されたばかりの「ボクシングマガジン」があり、恐る恐る私の試合が掲載されている頁を開いた。

そこには、パンチを浴び、無惨に歪んだ顔の私の写真があった。

ショックだった・・・

試合後、直行させられた医務室で、ドクターにまぶたの傷を縫われながら生まれて初めてボクシングで流した涙。

嗚咽を漏らしながら見つめた白い天井・・・ 。

それまでの短い人生で一番しょっぱい味がしたその瞬間の光景が鮮烈に蘇った。

「もう辞めよう・・・」

孤独な熊本の港町で、私はリングを去る決意をした。

<つづく>

<写真:ボクシングマガジン1998年7月号>